ワイヤー矯正(全顎)

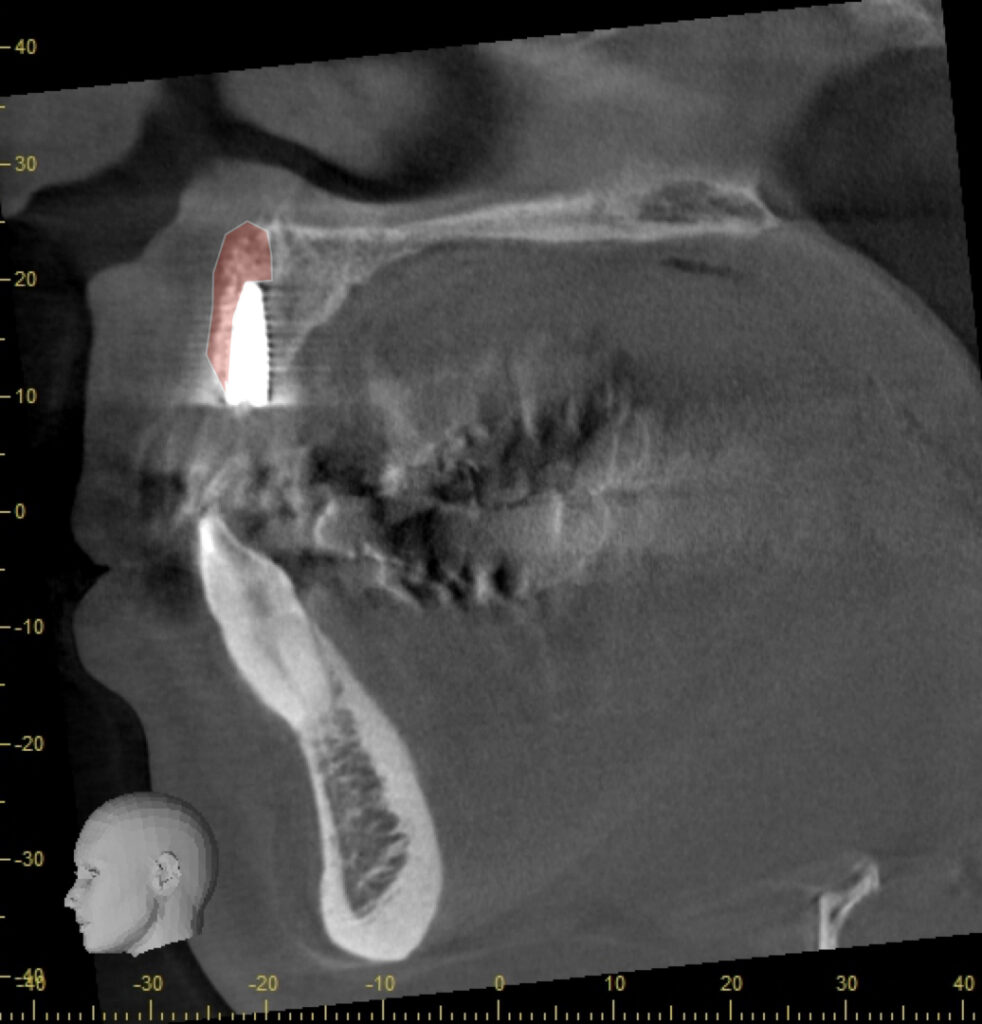

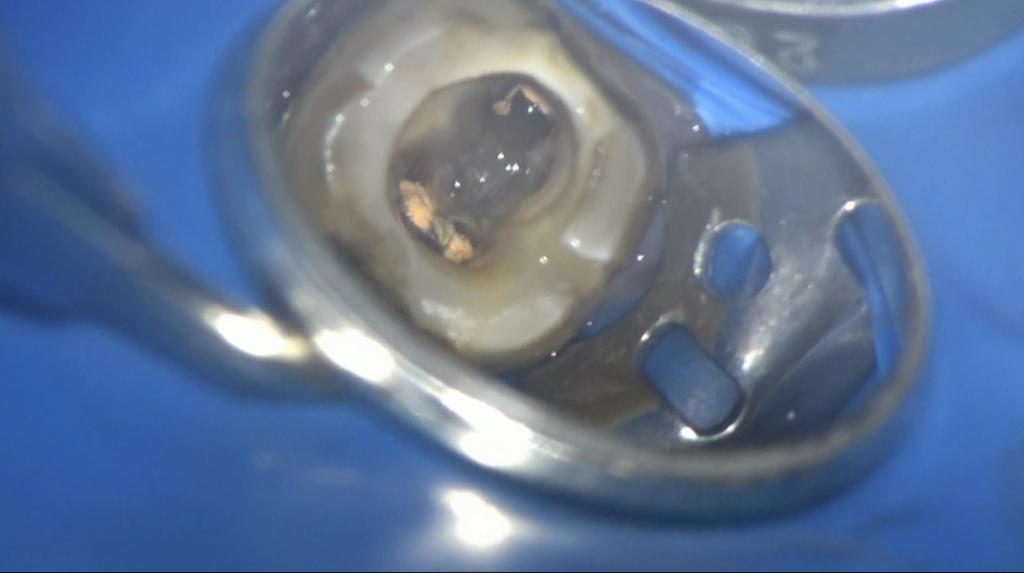

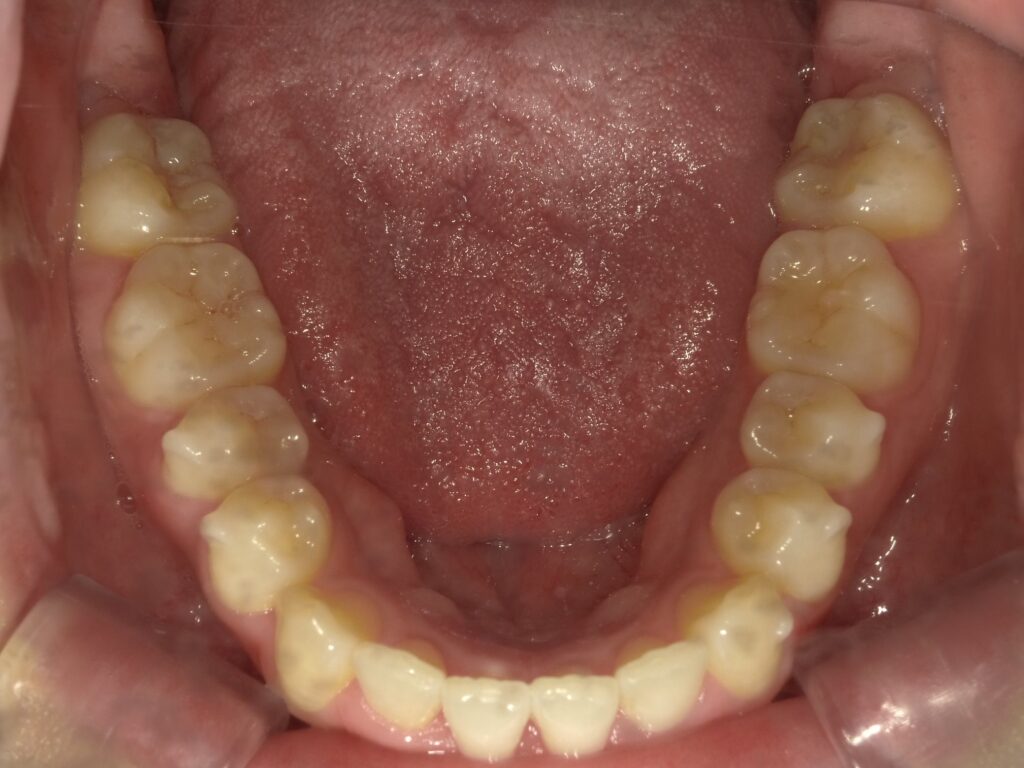

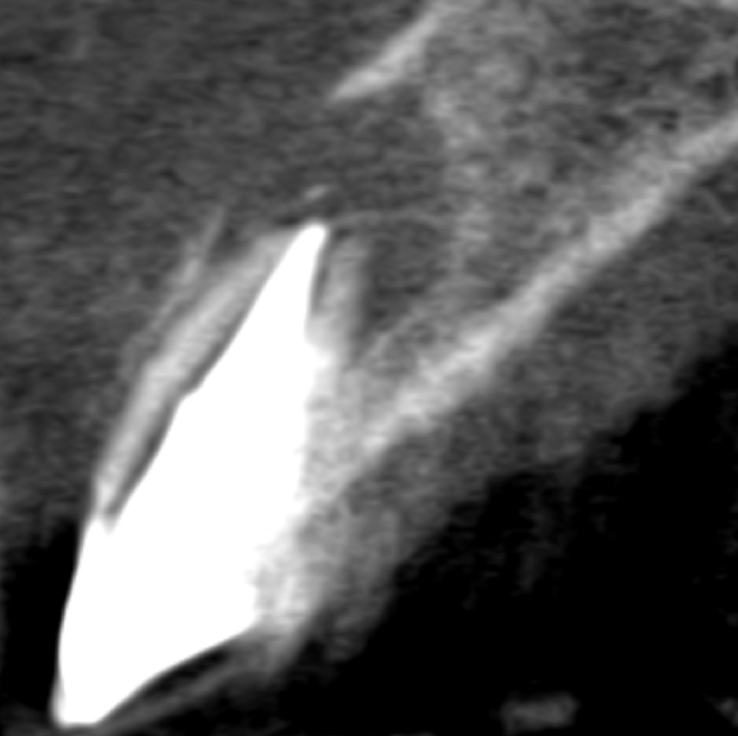

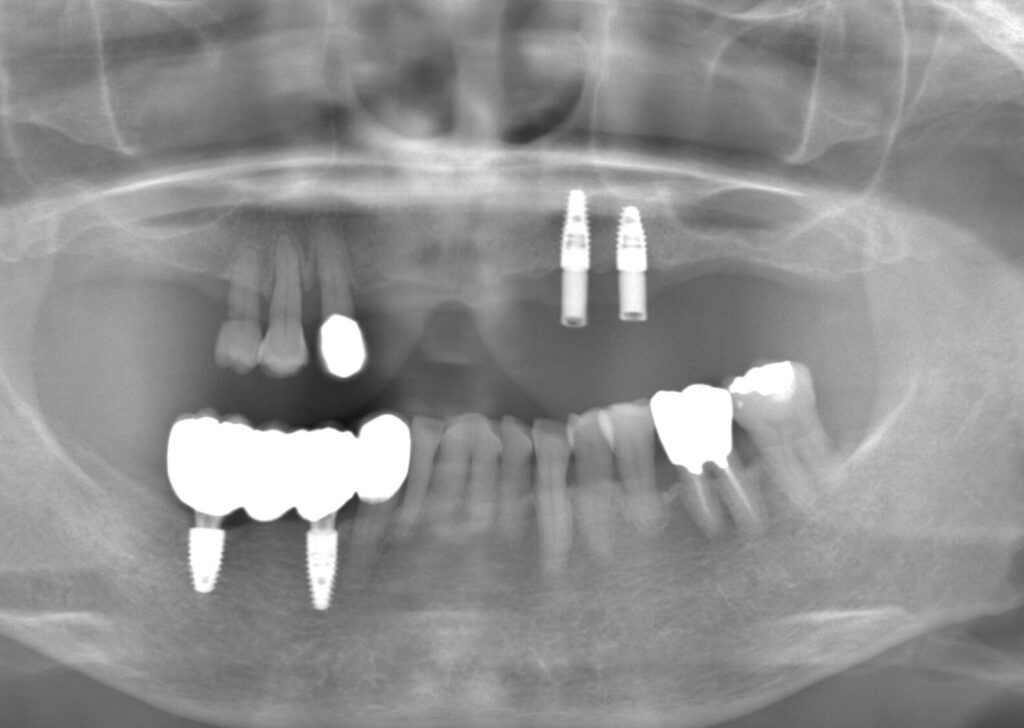

歯並びの改善のために行う矯正治療ですが、現在ワイヤー矯正、マウスピース矯正、部分矯正、裏側矯正など様々な種類が存在します。 しかし、どの治療方法でも理想的に治るわけではなく、患者様の歯並びによって、動かしたい歯によってそれぞれ適した治療方法があります。 マウスピース矯正が得意とする歯の動かし方やワイヤー矯正が得意とするもの。 矯正前の検査と診断によってどれが一番適切な治療方法か見極めていくことが大切です。 今回は歯並びの相談で来院された患者様のケースです。 上下とも歯並びのがたつきが大きく、見た目の問題だけではなく歯磨きも難しいため、虫歯や歯周病のリスクも高い歯並びになっています。 矯正相談を行い希望されたため検査に移行しました。 検査の結果、歯を並べるスペースが少なく口元の改善も考えると抜歯してワイヤー矯正で治すのが1番適切と考えました。 マルチブラケット装置と呼ばれる歯の表面に装置を固定し、そこにワイヤーを通して力をかけることで歯が動くものを使用します。 その旨を説明し、同意を得たため治療を開始していきます。 まず奥歯に装置を入れるため、ゴムを装着し歯を動かします。 この状態で印象(型取り)を行い、装置を作製します。 装置が入るのと同じタイミングで抜歯を行い、矯正用のゴムで前歯を後ろに引いていきます。 ゴムを交換し、八重歯の位置を改善していきます。 治療を継続していくと少しずつ並んできているのが分かると思います。 治療終了時の写真です。 とても綺麗な歯並びになっていると思います。 歯ブラシも当てやすくなり予防効果としてもとても良い結果になりました。 治療前後で比較します。 矯正治療は期間と金額がかかるのと抜歯が必要な場合など、治療に踏み切るか迷う方が多いと思います。 ケースによっては抜歯など大掛かりな治療をしなくても治る場合もありますし、治療後に得られる結果を考えるととても良い治療だと考えます。 アズ歯科桶川院には矯正専門医が2名在籍し、口腔外科専門医、歯科医師、歯科衛生士と連携し総合的な治療をおこなっております。 お気軽にご相談ください。 治療期間 2年 治療費 ¥990,000 + tax 治療のリスク 治療後に歯の後戻りが起きる可能性がある

2022.08.28